2024年6月24日、知的財産高等裁判所は、その第1部に係属中の下記事件について、広く一般からの意見募集を実施すると発表しました(募集要項はこちらのリンク)。

提出された意見書は、事件当事者が証拠として提出することにより、裁判所の判断資料となります。

意見募集期間は、2024年9月6日までとなっています。

1.対象事件

知的財産高等裁判所第1部

令和5年(ネ)第10040号損害賠償請求控訴事件

(原審:東京地方裁判所令和4年(ワ)第5905号)

控訴人株式会社東海医科

被控訴人Y(個人)

〔 原判決 へ の リンク 〕

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/092235_hanrei.pdf

2.事案の概要

(1) 請求の要旨

本件は、特許第5186050号に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である控訴人が、医師である被控訴人が後記(3)の血液豊胸手術のために用いる薬剤を製造する行為は、特許発明の実施行為(生産)に当たるとして、民法709条に基づき、損害賠償金1億円及び遅延損害金の支払を求める事案です。

(2) 本件特許権の請求項1に従属する請求項4の発明(以下「本件発明」という。)は、次のとおりです。

自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。

【請求項4】

豊胸のために使用する請求項1~3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。

(3) 被控訴人の行為等

被控訴人は、形成外科医院(以下「本件医院」という。)を営む医師であり、本件医院において、①被施術者から採取した血液の細胞成分を取り除いた血漿、②トラフェルミン(遺伝子組換え)製剤「フィブラスト®スプレー」、③脂肪乳剤「イントラリポス®」、及び他の薬品を混合して薬剤(①~③が全て混合された一つの薬剤を用いていたか、これらが別々に混合された二つの薬剤を順次用いていたかにつき、当事者間に争いがある。)を製造し、これを被施術者の胸部に注射して投与する方法による血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)を提供していました。

3.意見募集事項

(1) 本件特許は、「産業上利用することができない発明」(特許法29条1項柱書)についてされたものとして、特許無効審判により無効とされるべきものか。

(2) 本件発明は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」(特許法69条3項)に当たるか。

(3) 上記2(3)の①~③が、それぞれ本件発明の「自己由来の血漿」、「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」及び「脂肪乳剤」に当たると仮定した場合において、

ア 医師である被控訴人が、本件医院において、本件手術に用いるために、上記①~③を全て混ぜ合わせた薬剤(以下「本件混合薬剤」という。)を、処方せんを発行することなく看護師又は准看護師に指示して製造する行為は、「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為」(特許法69条3項)に当たるか。

イ 医師である被控訴人が本件混合薬剤を製造する行為は、医療行為に密接に関連する行為であるところ、何らかの理由により、本件特許権の効力が及ばないといえるか。

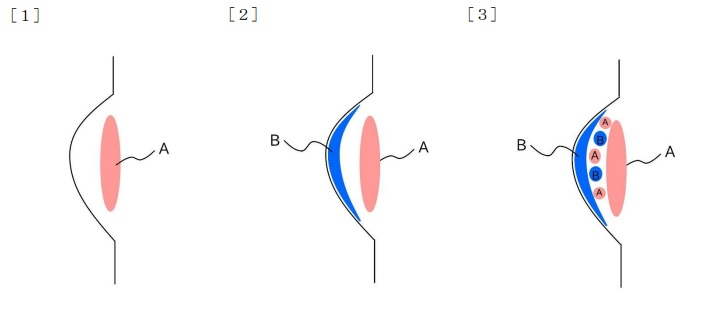

ウ 医師である被控訴人が、本件医院において、上記①及び②を含む薬剤と、上記③を含む薬剤とを別々に本件手術に用い、被施術者の体内において①~③が混ざり合うとき、被控訴人による本件手術は、本件発明に係る「組成物」の「生産」に当たるか。

当ブログにて、原判決を取り上げていますので、ぜひご覧ください!

ブログ記事「2023.03.24 「東海医科 v. A」 東京地裁令和4年(ワ)5905 ― 体外と体内の狭間、組み合わせの物と方法の狭間、医療と産業の狭間で ―」又はFubuki 「2023.03.24 「東海医科 v. A」 東京地裁令和4年(ワ)5905 ― 体外と体内の狭間、組み合わせの物と方法の狭間、医療と産業の狭間で ―」(医薬系特許的判例ブログ年報 2023, p106-131)では、「被告行為は、A剤とB剤を別々に投与するものだったとしても、『A剤とB剤を含有する組成物』をクレイムとする本件特許発明に係る特許権を侵害する」との主張に踏み込むための理屈を立てることは可能なのか、本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為が特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうかについての雑感を述べています。時間的・空間的プロセスという方法的要素を含む医薬用途発明を無理やり「物」というカテゴリーに書き換えさせることを出願人に強いている現在の特許法の解釈と運用は、真の発明の内容とクレイムに基づく権利の及ぶ範囲との間で「ねじれ」を生んでいます。医療行為に該当する方法の発明は特許適格性がないと判断した東京高裁判決から20年以上を経て、医療技術も大きく発展してきた現在において、本当に、特許法上「医療」と「産業」の発展を相容れないまま放置し続けても良いのでしょうか。

コメント

2024.08.22 日本弁護士連合会 お知らせ: 知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10040号損害賠償請求控訴事件における第三者意見募集に対する意見書

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2024/240822_3.pdf

2024.09.03 大阪弁護士会: 知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10040号損害賠償請求事件における第三者意見募集に対する意見書を提出しました

https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2024/oba_spk-350.pdf