本記事は、製薬およびバイオテクノロジー分野における特許保護の不確実性問題のひとつである「内在同一の問題」を取り上げ、米国での取り扱いの確認と、本ブログで過去に取り上げた裁判例を列挙整理するものである。

1.製薬およびバイオテクノロジー分野における内在同一の問題

製薬やバイオテクノロジー分野は、その研究において、既存の医薬品や治療手段について新しい特性や新しい効果・使用方法を発見することが多いため、そのような発見に基づく技術的思想に対する特許保護を巡って「内在同一の問題」が顕在化しやすい技術分野といえる。

疾患の病態解明の進展と技術の高度化により、医薬品や治療手段のプレシジョン化が進んだことも、この問題がより顕在化してきた背景にあるように思う。

このような新しい発見に基づく技術的思想に特許保護を与えることは、製薬やバイオテクノロジー分野の研究に前向きなインセンティブを与え、結果として、十分な治療手段がないため病気に苦しんでいた患者にその新しい技術の恩恵をもたらし、公衆衛生の向上・促進に資すると考えられる。

しかし、一方で、既存の医薬品や治療手段についてもともと備わっていた特性毎に排他的な特許保護を後発的に与えるとなれば、これまで利用可能だったはずの既存の医薬品や治療手段の利用が制限されかねず、公衆衛生はむしろ後退しかねない。

このように、製薬およびバイオテクノロジー分野における科学的発見には、公衆衛生の向上・促進に資するものとして重要であることは明らかである一方、その特許保護の境界線を誤れば、むしろ公衆衛生を後退させかねないというジレンマが、医薬系特許的な観点からとらえた「内在同一の問題」の核心であり、その境界線の不透明さが製薬およびバイオテクノロジー分野における特許保護の不確実性をもたらしているといえる。つまり、「内在同一の問題」は、製薬およびバイオテクノロジー分野の発明に関して特に関心の高い問題なのである。

2.米国のInherent anticipation doctrine

米国ではこの「内在同一の問題」をどのように取り扱っているかを把握することは、日本におけるその問題を議論するのに参考になるかもしれない。

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、「内在同一の問題」を「inherent anticipation」法理として、公知の物や方法のこれまで評価されていなかった特性や機能に関する科学的説明が発見されても、公知の物や方法に新たな特許を与えるものになるわけではないことを繰り返し述べている。

例えば、裁判所はその法理を以下のように説明している。

“Humans lit fires for thousands of years before realizing that oxygen is necessary to create and maintain a flame. The first person to discover the necessity of oxygen certainly could not have obtained a valid patent claim for “a method of making a fire by lighting a flame in the presence of oxygen.” Even if prior art on lighting fires did not disclose the importance of oxygen and one of ordinary skill in the art did not know about the importance of oxygen, understanding this law of nature would not give the discoverer a right to exclude others from practicing the prior art of making fires.”

(訳)人類は、炎を生み出し維持するために酸素が必要であることを理解するまでに、何千年も火を灯してきた。酸素の必要性を最初に発見した人が、「酸素の存在下で炎を灯すことによって火を起こす方法」の有効な特許クレームを取得することはできなかったはずである。仮に、火をつけることに関する先行技術が酸素の重要性を開示しておらず、当業者が酸素の重要性を知らなかったとしても、この自然法則を理解することは、発見者に他人が火をつける先行技術の実施を排除する権利を与えることにはならない。

– EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp. (268 F.3d 1342) (Fed. Cir. 2001)

物や方法に内在する態様(inherent feature)は、発明の時点において当業者が認識している必要はなく、「内在(inherency)」を立証するためには、その内在する態様が、その公知の物や方法に必然的に存在しなければならないとされる。

製薬およびバイオテクノロジー分野における特許に関して「inherent anticipation」法理を適用した近年の裁判例として例えば以下のものがある。

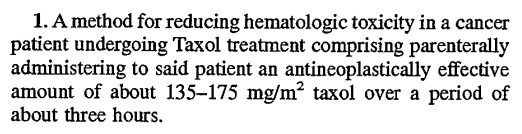

- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. v. BEN VENUE LABS., INC.(246 F.3d 1368)(CAFC Docket No. No. 00-1304)・・・タキソール療法施行中がん患者の血液毒性を減弱させる方法に関する特許クレームは、先行技術文献と同じ用途と同じ手順で構成されており、同じ目的に向けられた既知の工程で新たに発見された結果は内在するもの(inherent)であることから特許性を否定した地裁判決を、CAFCも支持した。

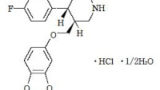

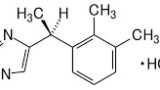

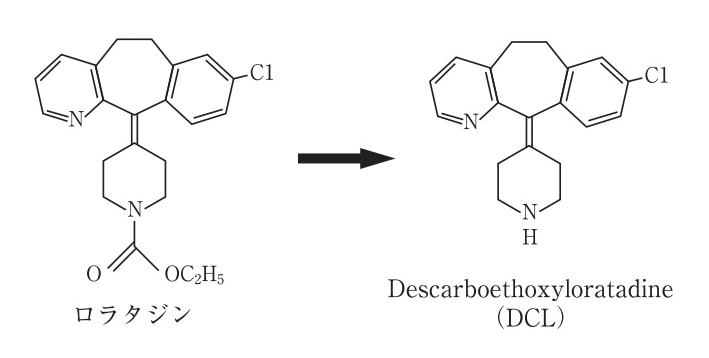

- Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc. (339 F.3d 1373, 67 U.S.P.Q.2d 1664) (Fed. Cir. 2003)・・・患者へのロラタジン(CLARITIN®)の投与を示す先行技術文献は、ロラタジンの代謝物(DCL)に言及していないにもかかわらず、代謝物DCLに関するクレームは内在的に新規性を失っているとした。

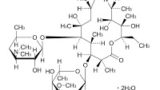

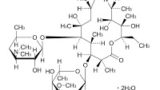

- SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp. (403 F.3d 1331, 74 U.S.P.Q.2d 1398) (Fed. Cir. 2005)・・・無水パロキセチン塩酸塩(PHC)の製造方法に関する先行技術文献は、少なくとも微量のPHC半水和物を必然的に含むことになるから、PHC半水和物に関する特許クレームは内在的に新規性を失っているとした。特許権侵害の主張ロジックがそのまま特許権者に跳ね返ってきて無効と判断された。ブログ記事「2005.04.08 「SmithKline Beecham v. Apotex」 CAFC Docket No.03-1285, -1313」参照。

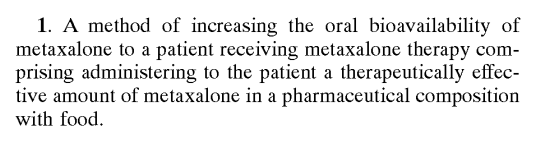

- King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc. (616 F.3d 1267, 95 U.S.P.Q.2d 1833) (Fed. Cir. 2010)(CAFC Docket No. 2009-1437, -1438)・・・メタキサロンを食事とともに摂取することによってバイオアベイラビリティを向上させる方法を対象とする特許クレームは、メタキサロンを食事とともに摂取する先行技術文献により、バイオアベイラビリティを高める当然の結果であり、内在的に新規性を失っているとした。

- Purdue Pharma L.P. v. Epic Pharma, LLC,(CAFC Docket No. 2014-1294)・・・500Nを超える破壊強度を持つオピオイド錠剤を対象とする特許クレームは、先行技術文献に従って作れば錠剤がその特性を示すことを実験結果が明確かつ説得力のある形で示していることから、CAFCは、その先行技術文献がその錠剤の特性を内在的に開示しているという連邦地裁の結論を支持した。

また、米国特許商標庁のManual of Patent Examining Procedureにも、”inherency”に基づく拒絶の要件について記載されている。

3.内在同一の問題を孕んだ日本の裁判例

特許性の判断実務において、「内在同一の問題」は、新規性の判断が主要な争いの場となるが、進歩性の判断にも関わってくる。

日本における新規性の判断手法と進歩性の判断手法とは、①請求項に係る発明の認定、②引用発明の認定、③請求項に係る発明と引用発明の一致点及び相違点の認定までは同じであり、同じでなければならない(2)ことを踏まえれば、引用発明に内在していた技術的思想をどのように認定するかという問題は、新規性の判断だけでなく進歩性の判断にも大きく影響するはずである。

当ブログで取り上げてきた中で、この「内在同一の問題」を孕んだ日本の裁判例を以下に挙げた。

列挙した裁判例には、「内在同一の問題」を新規性の問題として判断したもの以外に、進歩性の問題として判断したものもある。詳細は各記事参照。

- 2021.05.17 「メルク・シャープ・アンド・ドーム v. ワイス」 知財高裁令和2年(行ケ)10015・・・多糖類-タンパク質コンジュゲーのシリコーン凝集を阻害する製剤についての特許クレームについて、「シリコーン凝集についての知見が存在しなかった本件優先日当時の当業者は,上記記載に接して,原告主張のように,凝集が生じ得るけれども通常はそれが阻害されていることを理解し得るとは必ずしもいえないし,ましてや,その凝集がシリコーンにより誘発されるものであるかどうかは断定し難いものといわざるを得ない。」として、多糖類-タンパク質コンジュゲート製剤についての引用発明とは相違が存すると裁判所は判断した。

- 2020.12.14 「ロシュ v. アムジェン」 知財高裁令和元年(行ケ)10076・・・相違点は引用発明に内在する作用効果にすぎないのか争われた事例・・・IL-2改変体組成物の特許クレームにはその細胞内作用についての発明特定事項があるが、その作用を有することが知られていた証拠はないから新規性が失われることはないと裁判所は判断した。

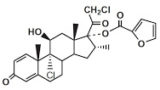

- 2019.12.25 「杏林製薬、メルク・シャープ・アンド・ドーム v. 東興薬品工業」 知財高裁平成31年(行ケ)10006; 知財高裁平成31年(行ケ)10054・・・「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満である」は、甲1発明に現れる客観的な性質(備わった構成)であるので実質的な相違点ではないと裁判所は判断した。

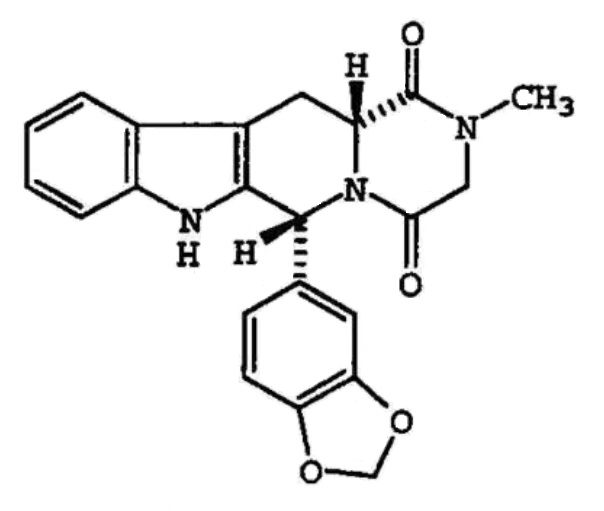

- 2019.07.25 「シオノケミカル v. イコス」 特許庁審決 無効2017-800140号事件・・・当然備えているはずの性質を単に記載したにすぎず、物の発明をさらに特定するものではないと特許庁審判部は判断した。

- 2019.04.25 「ニプロ v. 千葉大学・扶桑薬品工業」 知財高裁平成30年(行ケ)10061・・・「本件訂正発明1の「少なくとも27時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は,引用発明2において,相違点(甲3-1-1’),(甲3-1-4’),(甲3-1-6’)ないし(甲3-1-8’)に係る本件訂正発明1の構成とした場合に,自ずと備えるものといえる。」と裁判所は判断した。

- 2019.03.19 「サン ファーマ v. ジェネンテック」 知財高裁平成30年(行ケ)10036・・・「慢性関節リウマチの患者であってもIL-17濃度の上昇がみられなかった者がいるように,すべての炎症性疾患においてIL-17濃度が上昇するものではないし,特定の炎症性疾患においてもすべての患者のIL-17濃度が上昇するものではないと認められるから,本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には,特にIL-17を標的として,その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる。・・・本件特許発明1の用途が,甲5発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎないものとはいえないことは,明らかである。」と裁判所は判断した。

- 2018.12.27 「サノフィ v. アムジェン」 知財高裁平成29年(行ケ)10225・・・PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和する抗体の特許クレームにおいて「PCSK9との結合に関して,配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と,配列番号23のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する」との特徴は、その中和抗体に内在された特徴であると認められる可能性は無かったのだろうか。

- 2018.07.18 「日新製薬・日本ケミファ v. オリオン・ホスピーラ」 知財高裁平成29年(行ケ)10114・・・本願発明は、デクスメデトミジンが患者を安心させるためにICUにおいて患者に投与するのに理想的な鎮静剤であることを発見したというものである。一部の引用例には、集中治療を受けている重篤患者にデクスメデトミジンが使用されているところまで記載されていると認定されたが、その使用目的は血圧や心拍数を増加させることを抑制するために交感神経を遮断する作用を目的としたものであって「鎮静」の用途を目的としたものではないと裁判所は判断した。

- 2017.02.28 「ザ・ヘンリー・エム・ジャクソン・ファンデイション v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10107・・・裁判所は、引用文献では臨床効果が証明されていないとして、GP2とGM-CSFを含有するワクチンの特許クレームは引用発明と差異はないとした審決を取消した。

- 2014.12.18 「ユーロ-セルティック v. 特許庁長官」 知財高裁平成26年(行ケ)10059・・・「保存容器の素材の如何にかかわらず本願発明の「保存安定性を備えた」を満足するとして,相違点(B)を実質的な相違点ではないと判断した審決には,この点において誤りがあるといわざるを得ない。~しかしながら,引用例1発明において,相違点(A)に係る本願発明の構成とすることに当業者は容易に想到し得たものであり,それと同時に相違点(B)に係る本願発明の構成も達成されるものであるから,引用例1発明において,相違点(B)に係る本願発明の構成とすることも当業者が容易になし得たものといえる。したがって,本願発明は,引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に想到し得たものというべきであるから,審決の判断に結論において誤りがあるということはできない。相違点(B)の判断に関する審決の上記誤りは,審決の結論に影響するものではない。」と裁判所は判断した。

- 2013.03.18 「タカラバイオ v. 特許庁長官」 知財高裁平成24年(行ケ)10252・・・「引用文献3に記載された発明の物が本来どのような作用・効果を奏するものであったのかの認定において,出願後の知見や文献を考慮することは認められるべきである。なぜならば,一般に,技術的貢献のない発明に対しては保護を与えないという進歩性の要件の趣旨からみて,効果の顕著性により進歩性を認めるのは,引用発明との構成の相違により新たな効果が奏される場合に限られるべきであり,そうでなければ,引用発明の物が本来有していた作用・効果を後に発見したことにより,後に出願された発明が進歩性を有することになり不合理な結果となるからである。」との特許庁の判断を、知財高裁は特許庁の判断手法は後知恵に基づいて進歩性を判断することになりかねず、同項の趣旨に反するものであり許されないと判断した。

- 2011.10.11 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成23年(行ケ)10050・・・「本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は,「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり,また,引用例Aの「カルシウム吸収促進性」の記載も,引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず,いずれも「物」としての組成物を更に限定したり,組成物の用途を限定するものではないから,これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められず,この点に関する審決の判断に誤りはない。」と裁判所は判断した。

- 2011.03.23 「アイノベックス v. アプト」 知財高裁平成22年(行ケ)10256・・・「本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はなく、新規な方法(用途)とはいえず、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Dとして付加したにすぎず、本件特許発明は、甲1の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断には誤りがあると解する。・・・確かに,一般論としては,既知の物質であったとしても,その属性を発見し,新たな方法(用途)を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが,本件においては,新規の方法(用途)として主張する技術構成は,従来技術と同一又は重複する方法(用途)にすぎないから,被告の上記主張は,採用の限りでない。」と裁判所は判断した。

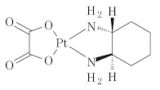

- 2011.01.31 「X v. デビオファーム」 知財高裁平成22年(行ケ)10122・・・「本件発明1の特許請求の範囲における「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」との記載は,確かに,貯蔵安定性という効果に着目した構成であるということができる。しかし,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液」の条件を満たしさえすれば,他のいかなる条件が加わっても,常に,上記の貯蔵安定性に係る構成を充足するという関係が成立するものではない。仮に,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液」であっても,上記の貯蔵安定性に係る構成を充足しない製剤であれば,本件発明1の技術的範囲から除外されることになるのは当然である。以上のとおりであり,本件発明1の貯蔵安定性に係る構成は,独立の構成であると理解すべきであり,これに反する原告の主張は,採用できない。」と裁判所は判断した。

- 2011.01.18 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10055・・・「引用発明及び本件補正発明は,いずれも物の発明であるところ,相違点3に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは,発明の作用効果に関する事項であって,本件補正発明を物の観点から特定するものではない。したがって,「血管内膜を減少させる」との記載の有無は,物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。よって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。」と裁判所は判断した。

- 2008.06.30 「シオノケミカル v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10378・・・「甲第2号証に,結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることについて明示的な記載がなく,また,記載された結晶学的データから結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることが特定されないとしても,本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて,甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能であり(すなわち,甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能であり),かつ,その結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき,アジスロマイシン2水和物と認められるのであれば,甲第2号証は,本件優先日当時において,たとえその名称や化学構造が不明であれ,製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたということができる。」と前置きしたうえで、「甲第2号証の結晶Aの製造方法に関する記載から実際に結晶Aを製造することが可能である(甲第2号証の結晶Aの製造方法が追試可能である)と認めるに足りる証拠もない。したがって,結晶Aが現時点における客観的な資料に基づき,アジスロマイシン2水和物と認められるか否かにつき判断するまでもなく,甲第2号証が,本件優先日当時において,製造方法によりアジスロマイシン2水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。」と裁判所は判断した。

- 2008.04.21 「藤川 v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10120・・・前記「2008.06.30 「シオノケミカル v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10378」と同じ。

- 2008.02.29 「ティロッツ・ファルマ v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10236・・・「本願発明は,「カプセルのコーティングが,pH依存性態様ではなく時間依存性態様で溶解する中性のポリアクリル酸エステルから成り而もpH5.5において30乃至60分間溶解することがな」いことを発明特定事項として記載するところ,ここに記載されたpH値については,上記(3)ウによれば,単に溶解試験を行ったpH値を示すにすぎず,コーティングの溶解条件とは何ら関係がないことが認められる。」と裁判所は判断した。また、「回腸内において放出される」という発明特定事項についても内在同一の問題があるように思われる。

- 2007.11.22 「アンジオテック v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10303・・・「「本件第1発明の要旨のうち「該ステントの閉塞を防止するための抗血管形成ファクタで被覆されている,ほぼ管状の構造を有する,ステントであって,該抗血管形成ファクタがタキソールであり,」の部分は,端的に「該ステントの閉塞を防止するためのタキソールで被覆されている,ほぼ管状の構造を有する,ステントであり,」と規定するのと何ら変わりはない。・・・物の発明である本件発明1において,ステントを被覆する物質として構成されているタキソールの用途ないし作用が何であるかは,本来,発明を特定する要素とはなり得ないものである。仮に,原告の上記主張の趣旨が,タキソールを抗血管形成性を有する薬剤としてステントに被覆する場合と,他の作用を奏する薬剤として(例えば,抗増殖性を有する薬剤として)ステントに被覆する場合とでは技術的思想が異なるというものであったとしても上記用途ないし作用の相違は単に身体通路の再発性狭窄を予防する機序に関係するのみであって,同一構成から成る発明を別発明と評価し得るほど,その技術的思想において異なるということはできない。」と裁判所は判断した。

- 2006.11.29 「花王 v. 特許庁長官」 知財高裁平成18年(行ケ)10227・・・「当業者が、出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識できたとは認められない。「シワ形成抑制」という用途は、「美白化粧量組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる。」と裁判所は判断した。

- 2001.12.18 「テイカ製薬 v. 特許庁長官(インドメタシン含有添付剤事件)」 平成13年(行ケ)107・・・「両発明の構成が同一である以上、両発明の貼付剤が含有する成分は、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効果を奏することは自明である。本件発明において添加されたトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドがインドメタシンを安定化するとの効果を奏する一方、引用例で添加されたトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドが、そのような効果を奏さないというようなことは起こり得ない。逆に、引用例記載の発明においてトウガラシエキス又はノニル酸ワニリルアミドがそれらの周知の効果である温感刺激作用を奏する一方、本件発明では、そのような効果を奏さないということも起こり得ないものと認められる。したがって、本件特許請求の範囲の請求項1に、本件請求項1の発明の貼付剤に含有されるトウガラシエキス及びノニル酸ワニリルアミドはインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤である旨が規定されているとしても、このことにより、本件請求項1の発明が、引用例に記載されている発明と別異のものとなるということはできない。」と裁判所は判断した。

以上のとおり、列挙した裁判例には、「内在同一」を肯定したといえるものも否定したといえるものもあるようである。最近では、「内在同一」を否定した判決が目立つようである。

4.内在同一の問題へのアプローチ

「内在同一の問題」に対する特許保護の境界線を、どのような”ものさし”を使って引くべきか、について、いくつかの論考が存在する。代表的な”ものさし”は、「創作物アプローチ」と「パブリック・ドメイン・アプローチ」である。(1)(3)(4)(5)

- 「創作物アプローチ」: 公知技術と技術的思想が異なれば新規性を肯定する。新規性の基礎となる引例は技術的思想として把握されるものに限られる。創作物(=技術的思想)の保護のためにはパブリック・ドメインに対する侵食も厭わない。

- 「パブリック・ドメイン・アプローチ」: パブリック・ドメインの確保を創作物の保護に優先する。その恩恵が公衆に利用可能となっているものに対してあえて特許を付与し公衆からその利用の機会を剝奪すべきではなく、技術的思想がいまだ見出されていなかったとしてもその効果を公衆が享受可能であったという場合には新規性は喪失していると解する。内在同一性を肯定。前述の米国における裁判例によれば、米国では、「inherent anticipation」法理により、「内在同一の問題」に対して「パブリック・ドメイン・アプローチ」を採用しているといえるだろう。

前述の製薬およびバイオテクノロジーにおける新たな科学的発見と公衆衛生との間で揺れる特許保護のジレンマは、「創作物アプローチ」と「パブリック・ドメイン・アプローチ」との対立関係と同様の構図である。

日本の特許法は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的とするのだから、新たな発見のインセンティブを優先させるのか、それとも公衆衛生の向上・促進を優先させるのか、という二者択一ではなく、保護と利用を両立することはできないのか、そのためにめにはどのような特許保護制度が良いのか、ということの中庸アプローチを可能な限り模索する議論も必要であろう。

ご批判はあるだろうが、例えば、「内在同一の問題」を以下のように整理するアプローチはいかがであろうか。(6)

前述の記載は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての最高裁判決(平成24年(受)1204; 平成24年(受)2658)の抜粋をもとに、「製造方法で記載された」を「内在している技術的思想で記載された」に置き換え等することにより作成したものである。

ここで提案を試みたい中庸アプローチは、基本的には、「パブリック・ドメイン・アプローチ」として内在同一を肯定するものの、本願発明と引用発明との相違点が引用発明にもともと「内在する技術的思想」であるとの一応の疑いがある場合には、本願発明が当該「内在する技術的思想」を有していないことを出願人が反証する責任を負うことを前提として、本願発明が当該技術的思想でしか特定できない物である場合には、その発明を当該技術的思想により特定すること(明確性要件を満たすこと)を容認することで、そのような新たな発見による発明の保護を図ろうとするアプローチである。

5.参考文献

- (1) 田村善之 「新規性要件の機能 -パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察-」 パテント Vol.75 No.7, p25-30, 2022

- (2) 髙部眞規子 「新規性を考える」 パテント Vol.75 No.7, p14-24, 2022

- (3) 田村善之 「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋~権利成立の場面を題材として~」パテント Vol. 72 No.9, p5-12, 2019

- (4) 田村善之 「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方― 創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチ ―」パテント Vol. 72 No.12(別冊22号), p1-24, 2019

- (5) 吉田 広志 「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係ー知財高判平成29・2・28[乳癌再発の予防ワクチン]を題材にー」 独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許研究 No.64 2017/9

- (6) 拙ブログ記事(2021.06.15): 2021.05.17 「メルク・シャープ・アンド・ドーム v. ワイス」 知財高裁令和2年(行ケ)10015・・・「「発明の効果」に係る発明特定事項で限定されている「物の発明」の要旨の認定の在り方を、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」において採用されている物同一説と同様に考えることも妥当なように思える。」

コメント

【記事投稿後に公開された参考文献情報】

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4007

基本的に新規性肯定のお考えのよう。

http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2208.html

内在同一の後出特許による差止めリスク問題を、新規性、進歩性、記載要件、先使用権の観点から論じておられ、とても勉強になる。

【追加】

見直して、内在同一の問題事例であると今頃気づいた・・・。

摂取抑制と食欲抑制とは同一でないだろうが、かかる限定事項の有無によって組成や用途は引用発明と何ら変わらないと判断。

「引用発明は相違点2に係る作用・結果を発揮しているといえ、相違点2については実質的な相違点であるとは認められない」と特許庁は審決し、その判断に誤りはないと知財高裁は判断した。

願書に添付した特許請求の範囲の記載は,これに基づいて,特許発明の技術的範囲が定められ

という部分を,「記載された文言と,意味は異なる.単語の合計が意味ではない.そして意味から技術的範囲をとらえるべきだ」ととらえれば,別の解釈も可能かも...