Summary

本稿は、東京地裁令和4年(ワ)5905 損害賠償請求事件を紹介し、この事件を題材に、「被告行為は、A剤とB剤を別々に投与するものだったとしても、『A剤とB剤を含有する組成物』をクレイムとする本件特許発明に係る特許権を侵害する」との主張に踏み込むための理屈を立てることは可能なのか、本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為が特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうかについての雑感を記したものである。

1.事件の概要

本件(東京地裁令和4年(ワ)5905)は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許権(特許第5186050号)を有する原告(株式会社東海医科)が、美容医療を扱う医院を運営している被告Aが製造している血液豊胸を行うための薬剤が特許発明の技術的範囲に属すると主張して、民法709条及び特許法102条2項に基づき、被告Aに対して損害賠償を求めて東京地裁に提訴した事案である。

本件特許権の特許請求の範囲の請求項1、請求項4の記載は、以下のとおりである。

本件発明は、「各成分を含有する組成物」であることに注目。

自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。

【請求項4】

豊胸のために使用する請求項1~3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。

※以下、「自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする」との部分を「構成要件A」という。

種々の争点があったものの、東京地裁(民事第46部)は、被告が構成要件Aを充足する薬剤を製造したとは認められないから、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと結論づけて、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。

原告の主張、被告の主張、裁判所の判断の一部を以下に抜粋する。

(1)原告の主張

原告は「『各成分を含有する組成物』を被告は製造していたでしょ!」と主張。

被告が製造した薬剤は、自己由来の血漿をジェル化した「細胞胞プラズマジェル」のほか、トラフェルミンとイントラリポスを含有する、注射により注入する薬剤である。

トラフェルミンは、「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」であり、イントラリポスは「脂肪乳剤」であるから、同薬剤は「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなる」ものである。

(2)被告の主張

被告は、「『各成分を含有する組成物』を製造していません。各成分は別々に投与しています!」と反論。

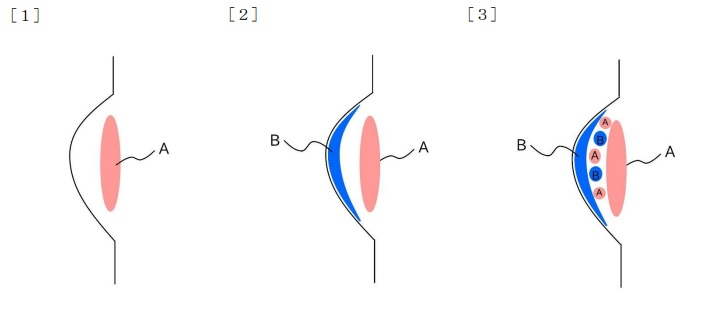

被告が実施する血液豊胸の施術には、血小板を完全に除去した血漿(NCP)である無細胞プラズマジェルのほか、成長因子その他の薬剤を混合した薬剤(以下「A剤」という。)と乳化剤・栄養剤等を含有する薬剤(以下「B剤」という。)の2種類を用い、A剤とB剤は患者の体内へ別々に投与されるため、患者の体外でこれらの薬剤が調合されることはない。

A剤には、少なくとも脂肪乳剤が含有されていない。B剤には患者に応じて脂肪乳剤が含まれる場合と含まれない場合があるものの、少なくとも自己由来の血漿、塩基性繊維芽細胞増殖因子(b-FGF)は含まない。

したがって、被告が施術に用いているA剤とB剤のいずれも構成要件Aを満たさない。

被告は、少なくとも被告の施術が確立した後は、別紙薬剤注入手順記載のとおり、まず、A剤を胸の奥に注入し、次にB剤を胸の皮膚表面近傍に注入し、さらに、その間の空間に、A剤とB剤が、胸の首側から腹側にかけて交互に配置されるように注入していくという施術をしている。

「別紙 薬剤注入手順」より

(3)裁判所の判断

裁判所は、「被告が『各成分を含有する組成物』を製造している証拠はないし、各成分は別々に投与しているので、侵害ではないね」と判断。

被告は、その血液豊胸の施術において、本件被施術者に対して、「無細胞プラズマジェル」のほか、トラフェルミン、イントラリポスを投与したことは認められるものの、被告がこれらの成分が同時に含まれる薬剤を調合してこれを本件被施術者に投与したことを認めるに足りない。

したがって、被告が構成要件Aを充足する薬剤を製造してこれを本件被施術者に投与したとは認められない。

また、その他の関係各証拠によっても、被告が構成要件Aに該当する成分を同時に含む薬剤を調合して、製造していたことを認めるに足りない。

2.コメント

議論を単純化するため、

- 本件特許発明を「A剤とB剤を含有する組成物」

- 被告行為を「A剤とB剤を患者に別々に投与する」

と便宜上表現する。

被告行為と本件特許発明の使用態様が、A剤とB剤を組み合わせて患者に投与することにより豊胸という効果を発揮させる点で共通していたとしても、「A剤とB剤を患者の体内に別々に投与する」行為自体は、「A剤とB剤を含有する組成物」である本件発明の技術的範囲には属さない。

なぜなら、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず(特許法70条1項)、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする(特許法70条2項)と定められており、現に特許請求の範囲に記載されておらず、明細書にも記載されていない「A剤とB剤を別々に投与する」行為についてまで「A剤とB剤を含有する組成物」とする特許発明の技術的範囲に含めるような拡大解釈をすることは許されないだろうからである(※本件明細書には、各成分を別々に投与することができる態様についての記載は一切ない)。

判決文によると、本件特許発明の技術的範囲の属否に関する争点において、原告は、「A剤とB剤を別々に投与しているとの被告の主張は虚偽であり、A剤とB剤を含有する組成物を製造している」旨の主張をしたにとどまる。

もし、原告が、「A剤とB剤を別々に投与する」行為自体について特許発明の技術的範囲に含まれるとの主張を展開していたとしたら、特許法70条1項及び2項の点から理屈に合わない強引な指し手であったように思える。

しかし、本件発明の本質が、A剤とB剤を組み合わせて患者に投与することにより豊胸という効果を発揮させることにあったと考えれば、A剤とB剤を混じり合わせる場所が体外か体内かの違いだけで侵害の成否が左右されてしまうのだとしたら、せっかく本件発明を生み出したのに極めてもったいないと誰もが思うのではないだろうか。

本稿は、本件を題材に、特許権の効力が及ぶ範囲としての体外・体内という境界線の問題や組み合わせクレイムの問題について改めて考察してみることは、本件のような組み合わせ投与に特徴がある発明の権利化や権利行使の限界を理解するために有用なのではないかと考え、以下の点についての雑感を述べるものである。

- 「被告行為は、A剤とB剤を別々に投与するものだったとしても、『A剤とB剤を含有する組成物』をクレイムとする本件特許発明に係る特許権を侵害する」との主張に踏み込むための理屈を立てることは可能なのだろうか、それとも無謀なのだろうか。

- 本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為が特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうか、それとも無理なのだろうか。

(1)被告行為は本件特許発明に係る特許権を侵害するとの理屈

被告は「A剤とB剤を含有する組成物」を投与しておらず、A剤とB剤を別々に投与している。

では、A剤とB剤が別々に投与された後の、豊胸効果を発揮する体内という場所に着目して、本件発明を実施しているとの解釈が可能かどうか以下に考えてみたい。

すなわち、A剤とB剤の別々投与行為は、投与の結果として、

- 投与部位(体内)においてA剤とB剤が少なからず混じりあった状態となって当該組成物を生成/生産させている、或いは

- 当該組成物を生産しているとはいえないとしても、発明の本質であるA剤とB剤との組み合わせによる効果を体内で発揮させて(使用して)いる

のであるから、本件特許権の侵害を構成する、と主張することはできないだろうか。

但し、組成物の意義や体内で組成物が構成されていることの立証に別の問題はあるが、その点は本稿では論じない。

ア 体内で生産している

最初に、A剤とB剤の別々投与行為は、投与の結果として、投与部位においてA剤とB剤が少なからず混じりあった状態となって当該組成物を生成/生産させているから、本件特許権の侵害を構成する、と主張することができるのか考えてみたい。

A剤とB剤は被告が投与した瞬間から被告の手から離れ患者の体内へと場所を移すことになるため、体内でA剤とB剤を混じり合わせている行為者は被投与者である患者であると考えることができ、そうであれば、業としての実施ではなく、個人的な実施であるとして、そもそも特許権の侵害を問うことはできないかもしれない。

しかし、豊胸という効果を発揮させるために投与した結果としてA剤とB剤を混じり合わせて、体内で仮想的に「A剤とB剤を含有する組成物」が作出されたものと解することができるのであれば、効果が発揮するまでの全体の行為者は投与者である被告とみるのが妥当であり、体内で本件発明が生産されていると解釈することに一定の合理性はあるかもしれない。

「投与された患者の体内において仮想的に当該医薬が作出されたものと解することができる場合も考えられる」と述べた論考として、平嶋竜太「医療を中心とする用途発明の特許権の効力範囲」知的財産研究所編『用途発明-医療関連行為を中心として-』(雄松堂出版、2006年)がある。

① プロドラッグ問題を参考に

プロドラッグ(化合物A)が、特許権に係る化合物Bのクレイムの範囲外であったとしても、結果として、体内において代謝されることにより当該クレイム範囲内の活性体(化合物B)を生成/生産させていると解釈して、同じ薬理効果を発揮しているのであれば、当該化合物Bの特許権の侵害を構成しているといえるのか否か(以下、これを「プロドラッグ問題」という。)を検討した論考がある。

これら論考のうち、体内で起きる現象を「物の生産」と捉えることの是非について、「人体を生産手段にまで貶め、人倫に反するものというべきであるから、特許法は、人体を用いて「物」を生産することを保護することまでも是認するものではない」と述べた論考(仁木弘明 「プロドラッグによる特許権侵害についての若干の考察(その1)(その2)」 知財管理 Vol.46 No.1; No.2 (1996) )がある一方で、「患者が体内でプロドラッグから基本化合物を生成する行為は、生体内における物質の生産行為である。醗酵工学や遺伝子工学において微生物の体内で物質を生産する行為は、特許法第2条第3項第1号に規定された物を生産する行為に該当するとされている。人体を特別扱いする理由はない。人体内での基本化合物の生成行為は、上記各条項に規定された生産に該当すると考える。」と述べた論考もある(三枝英二 「プロドラッグと特許権侵害(均等,間接侵害及び利用―日米比較考)― 米国判例『ゼニス事件』を中心に」 特許管理(現「知財管理」)Vol.43 No.10, 1993年10月号)。

前述した平嶋氏及び三枝氏の論考を頼りとすれば、確かに、人体を特別扱いする理由はなく、効果が発揮されることを意図して投与された結果として、クレイムの範囲内に包含される「物」が体内で作出されたものと解することができるのであれば、投与者(被告)の行為を特許権の侵害として問うことができる一定の合理性は存在し得るかもしれない。

しかし、患者の体内で「物」の発明が生成する現象を全て「生産する行為」として特許権の侵害とすることを肯定することは、プロドラッグ問題を例に指摘するとすれば、その後開発されるプロドラッグ全てに対して特許権の行使が可能となってしまうだけでなく、予期せず体内で生成した活性代謝物に対してまでも権利行使を可能たらしめる強大な権利を活性体に係る特許権に与えることとなり、相当大きな混乱が生じると想像される。

本件では、患者の体内(投与部位)で本件発明である「物」(組成物)が生成する現象を「生産する行為」として解釈し得るか否かという問題だけでなく、当該「物」が生成される前の前駆物として被告が投与した「物」が、別々に投与されたA剤とB剤であった点が、さらに「物の生産」に該当するのか否かの検討を複雑にしている。

② 組み合わせ医薬問題を参考に

では、本件における、A剤とB剤を別々に投与する被告行為において、それら薬剤の組み合わせという「物」が体内で「生産」されているということができるのだろうか。

複数薬剤の服用が、当該複数薬剤の組み合わせ医薬発明に係る「物」の生産に該当するか否か(以下、これを「組み合わせ医薬問題」という。)を争った特許権侵害事件(「ピオグリタゾン事件」大阪地裁判決・東京地裁判決)が存在する。

ピオグリタゾン事件の大阪地裁判決(2012.09.27 「武田薬品 v. 沢井製薬」 大阪地裁平成23年(ワ)7576, 7578)では、患者による医薬品の併用服用が「物の生産」(特許法101条2号)となるか否かについて争われ、裁判所は、以下のとおり、患者による服用行為は、「組み合わせ医薬」としての物の発明を体内で生産していることにはならないと判示している。

「組み合わせてなる」「医薬」とは,「2つ以上の有効成分を取り合わせて,ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解されるところ,患者が被告ら各製品と本件併用医薬品を服用するというだけで,その体内において,具体的,有形的な存在として,ひとまとまりの医薬品が新しく産生されているとはいえない。

この大阪地裁判決に従えば、本件においても、A剤とB剤を別々に投与する行為によって、それら薬剤の組み合わせという「物」が体内で「生産」されているということはできず、被告行為は本件発明である「物」を体内で生産しているとは認められないということになりそうだ。

また、ピオグリタゾン事件判決の評釈として、流通が観念できないから、患者が複数の医薬を体内へ入れた状態を「物」というのは困難であると述べた論考がある(橘雄介「特許発明の部材である医薬単剤を製造販売することの間接侵害性が争われた事例 : ピオグリタゾン事件」知的財産法政策学研究 Vol.46, p293-344 (2015))。

確かに、「物」の発明にあっては、「生産」できる対象であるだけでなく、「譲渡」できる対象でもあるはずだから(特許法第2条3項1号)、たとえ体内で生成され又は存在している状態を観念できたとしても、それが「譲渡」可能な対象でない限り「物」として扱うことには無理があろう。

三枝氏の述べるとおり、「物の生産」において人体を特別扱いする必要はないことには同意するが、体内での「物の生産」行為が観念しうるのは、その「物」を体内から取り出して「譲渡」することができるからであろう。

例えば、微生物等の体内で生産させて得た特定の抗体は、「譲渡」し得る「物」の発明足りうる好例であろうし、プロドラッグ問題において体内で生成させた活性体や活性代謝物も、体内から取り出せば譲渡可能な「物」の発明として観念できるが(そして、体内からの取り出し行為は「生産」に該当するだろう)、体内から取り出さない限りは譲渡し得ないのであって、体内での生成現象だけでは「物の生産」に該当しないと解釈することが素直な考え方に思われる。

以上、いくつかの論考や判決を踏まえると、本件において、A剤とB剤を別々に投与したというだけで、その体内において、「物」としての「A剤とB剤を含有する組成物」が「産生されている」と言い張ることは困難であるように思われる。

イ A剤とB剤との組み合わせによる効果を発揮させている

次に、体内で当該組成物を生産しているとはいえないとしても、発明の本質であるA剤とB剤との組み合わせによる同じ効果を体内で発揮させて(使用して)いるのであるから、本件特許権の侵害を構成する、と主張することはできないか考えてみたい。

この主張に踏み込むための理屈を立てることが可能か考えるにあたり、発明の本質は共通しており体内で同じ効果を発揮させているという観点で、再びプロドラッグ問題について検討した論考が参考になる。

体内で活性体となって効果を発揮するプロドラッグが基本化合物(活性体)の特許を侵害するか否かにつき、三枝氏は、プロドラッグについて患者の行為を直接侵害、プロドラッグの製造者の販売行為を侵害教唆とした米国地裁判決(ゼニス事件。その後、CAFCは非侵害と判断(参考: 三枝英二 「ゼニス事件」 企業と発明 No.338, 1994年11月))や、プロドラッグを発明の本質論に基づき侵害とした英国最高裁判決(ビーチャム事件)等を概観しながら、発明の本質論、均等論、間接侵害及び利用という見地から、日米の考え方の相違を明らかにしつつ、日本の技術的範囲の解釈論を詳細に検討している(三枝英二 「プロドラッグと特許権侵害(均等,間接侵害及び利用―日米比較考)― 米国判例『ゼニス事件』を中心に」 特許管理(現「知財管理」)Vol.43 No.10, 1993年10月号)。

三枝氏の論文は、30年前のものであるため、比較した欧米の判決例や日本における考え方については、現在の適用可能性を再確認する必要はあるのだが、発明の本質論、均等論等の見地からの解釈を試みており、本件における侵害主張の理屈づけの検討に参考とさせていただいた。

① 発明の本質論

「ビーチャム事件」英国最高裁判決(Beecham Group v Bristol Laboratories [1978] RPC 153 at 200)では、発明の本質を共通にすれば、他の非本質部分を変更または省略しても侵害になるとするものだった(プロドラッグであるヘタシリンについて、発明の革新理論(pith and marrow doctrine)の下に、基本化合物であるアンピシリンの特許を侵害すると判決した。)。

また、中山氏は、先願発明の構成に欠くことのできない主要部を主要部とする発明、すなわち先願発明の思想を利用する発明を利用発明とするとの立場(主要部説)に立たれ、薬効等の一定の効果のあることを見つけ出したことが、発明のポイントであるから、この効果ある主要部を用いることこそ特許を利用したことになると考えるべきであると述べられている(中山信弘 「物質特許と利用発明」 染野義信博士古稀記念論文集 工業所有権ー中心課題の解明(勁草書房 1989年))。

しかし、三枝氏は、プロドラッグと基本化合物(活性体)は別異の化合物であり、プロドラッグ中に基本化合物が存在するわけではないから、この中山氏の主要部説に立ってプロドラッグを基本化合物(活性体)の特許と利用関係があるとすることには反対している。

では、本件の場合はどうであろうか。

A剤とB剤を組み合わせて患者に投与することにより豊胸という効果を発揮させることを見つけ出したことが本件発明のポイントであると考えれば、この効果を発揮させる主要部(豊胸のためのA剤とB剤との組み合わせ)を用いることこそ本件発明の本質(主要部)を利用したことになることを理由として、A剤とB剤の別々投与行為は本件発明の特許権を侵害していると結論づけられるだろうか。

このような本質論の適用のみで侵害か否かを決してしまえば、そもそもの「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と定める特許法70条は意味をなさないことになるだろうし、特許発明の技術的範囲を拡張することを認める均等論で5つの要件を課している意義もなくなってしまうことになる。

たとえ、A剤とB剤の別々投与行為が本件発明の本質(主要部)を有している行為であるということができたとしても、その他の要件・要素を全く無視して侵害であるとするのは、やはり乱暴な議論であろう。

なお、上記、三枝氏の論文やその中で引用された各判決及び中山氏の主張部説は、均等論の5要件について判示した「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁判決( 1998.02.24 最高裁平成6年(オ)1083)が言い渡されるずっと前のものである。

発明の本質論(主要部説の利用)を検討するよりも、均等論の観点から特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかの検討を試みることの方が、より現実的なように思われる。

② 均等論

米国においては、方法、機能及び結果の3要素の実質的同一性が均等論の適用要件であるところ、日本の均等論は5要件を満たす必要があり、米国に比べて日本での均等論の適用範囲は狭く、その適用可能性は低いといえる。

プロドラッグについては、基本化合物(活性体)とは本来の薬効は同一であるが、吸収性や安定性の向上、副作用の低減等の効果において基本化合物(活性体)よりも優れていることが化学構造の相違点に反映されている点であるだろうから、その構造上の違いが本質的部分であるといえ、プロドラッグが均等とされる可能性はほとんどないだろう(韓国では、プロドラッグであるダパグリフロジン・フォルメートをダパグリフロジン物質特許の均等侵害であると判断した大法院判決は興味深い)。

しかし、本件に戻ると、A剤とB剤の別々投与行為については、本件発明の課題(・・・安全で自然な方法による自己組織の回復、容貌の回復が得られる皮下組織および/または皮下脂肪組織増加促進用組成物である豊胸用組成物、豊胸方法を提供すること)、構成(A剤及びB剤からなること)、作用効果(豊胸効果)が同一であることに加えて、両者の違いは、A剤とB剤を混じり合わせる場所が体外か体内かの点にすぎず、被告のA剤とB剤の別々投与による効果が本件発明組成物を投与する効果を超えるものでもない、ということであるならば、被告行為について本件発明と異なる部分(各成分を別々に投与するという部分)については本件発明の本質的部分でない(均等論の第1要件を満たす)と論じる余地はあるかもしれない。

平嶋氏は、医薬用途発明における均等論の適用が想定される場合として、「ある医薬用途発明と同一の医薬物質(薬効成分)を構成要素としてほぼ同一の治療上の効果を実現しうるにもかかわらず、」「投与量・投与間隔」または「剤型」が異なる場合等を挙げて、「文言解釈の問題として構成要件該当性を充足しない場合であっても、均等論の適用によって、クレーム記載事項について法的評価を加えることで、実質的に特許権の効力範囲について修正が加えられうる可能性も考えられる」が「両者の差異が当該発明の本質的部分に該当するものであるか否かという判断がとりわけ困難となるものと考えられる」と述べている(平嶋竜太「医療を中心とする用途発明の特許権の効力範囲」知的財産研究所編・用途発明―医療関連行為を中心として―(雄松堂出版 2006.12))。

本件において、本件発明と被告行為との決定的な違いは、前者が一緒に混ぜてA剤とB剤を投与する組成物(物の発明)を実施するものであるのに対して、後者がA剤とB剤を別々に投与している(方法の発明を実施している)という点とみることができる。

この差異が均等論の本質的部分に該当するものであるか否かという判断において、A剤とB剤を組み合わせて患者に投与することにより豊胸という効果を発揮させることが本質的部分であるとしても、物の発明と方法の発明というカテゴリー上の違いを非本質的部分であるといえるのだろうか。

医薬用途発明は「物」の発明として仕分けされているが、その用途の本質は何なのか(本質は「方法」にあるのではないか)という点について掘り下げた検討を展開できれば、均等論における本質的部分/非本質的部分は何なのかを論じる余地は残されているのかもしれない。

なお、均等論の他の要件である、第2要件(置換可能性)、第3要件(置換容易性)、第4要件(非公知技術)及び第5要件(意識的除外等の特段の事情)については、本稿では検討を省略するが、第1要件の充足可能性が一番の議論点であることは間違いないだろう。

(2)被告による抗弁

これまで、

- 特許発明の技術的範囲の原則(特許法70条1項及び2項の点)から、「A剤とB剤を別々に投与する行為」自体について特許発明の技術的範囲に含まれるとの主張を展開することは、理屈に合わない強引な指し手であること

- そうだとしても、A剤とB剤の別々投与行為は、投与の結果として、投与部位においてA剤とB剤が少なからず混じりあった状態となって当該組成物を生成/生産させている、或いは、発明の本質であるA剤とB剤との組み合わせによる効果を体内で発揮させて(使用して)いるのであるから、本件特許権の侵害を構成する、と主張することができるのかについては、患者体内での生産に否定的な地裁判決が存在すること、プロドラッグ問題についての論考を参考に、発明の本質論及び利用関係に基づく侵害論から基礎づけることは妥当ではないが、均等論から論じる余地があるかもしれないこと

をあれこれと述べてきた。

しかし、これらを考察するだけでなく、そもそも、被告によるA剤とB剤を別々に患者に投与する行為は、医療行為である(「産業上利用することができる発明(特許法29条1項柱書)」に該当しない)点を検討する必要がある。

ピオグリタゾン事件において、大阪地裁は、以下のように判示している。

法29条1項柱書は,「産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。」と規定しているところ,医療行為に関する発明は,「産業上利用することができる発明」には当たらない。医師が薬剤を選択し,処方する行為も医療行為(医師法22条)であるから,これ自体を特許の対象とすることはできないものと解される。

法69条3項は,「二以上の医薬(人の病気の診断,治療,処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は,医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には,及ばない。」旨規定するが,これも同様の趣旨に基づく規定であると解される。

このように,本件各特許発明が「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品とを併用すること(併用療法)を技術的範囲とするものであれば,医療行為の内容それ自体を特許の対象とするものというほかなく,法29条1項柱書及び69条3項により,本来,特許を受けることができないものを技術的範囲とするものということになる。

この大阪地裁判決に従えば、本件においても、被告行為のうち豊胸という治療方法も本件特許発明の技術的範囲に属するのだと主張すれば、「産業上利用することができる発明」(特許法29条1項柱書)には該当しない医療行為の内容それ自体を特許の対象としているということになる。

すなわち、本来、特許を受けることができないものを技術的範囲とするものであり、本件特許は特許法第29条1項柱書違反による無効理由の存在によって特許無効審判により無効にされるべきもの(特許法第104条の3第1項)ということになってしまう。

実際、被告は、

- 被告による上記の薬剤の製造行為は、被告が医師として行う医療行為であるから、特許権の効力が及ばない(争点3)。

- 本件発明を実施しようとする場合、必ず医療行為を行うこととなる。医療行為に係る発明の特許性は否定されていることから、本件発明は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。よって、本件特許は、特許法29条1項柱書の規定に違反してされたものであり、無効理由を有する(争点5)。

との主張をしていた。

原告としては、被告の「豊胸という医療行為」が特許発明の実施に該当するとの主張には踏み込まずに、「A剤とB剤を別々に投与しているとの被告の主張は虚偽であり、A剤とB剤を含有する組成物を製造している」旨の主張をしたにとどめたのも、特許無効のブーメランを回避するための苦渋の判断だったのかもしれない。

本件において、被告行為への権利行使の難しさの根源は、本件発明が「組成物」であることと、被告行為が医療行為であることにあるといえるだろう。

(3)どのようなクレイムであればよかったか

本件特許第5186050号の明細書には、本件発明である組成物の成分は別々に投与することができる旨の態様は記載されていない。

従って、A剤とB剤を別々に投与する被告行為も文言上クレイムに取り込む解釈を主張したとしても、サポート要件や実施可能要件を満たしているのかという問題は残る。

この項では、仮に、明細書にはそのような態様も十分に記載されていたという前提のもと、さらに、本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為を特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうか考えてみたい。

本件特許第5186050号の欧米ファミリー特許/出願も、「A剤とB剤を含有する組成物」クレイムであり、A剤とB剤を別々に投与する行為を文言上取り込もうと試みているクレイムは見当たらない。

医療行為に該当する方法のクレイムにしてしまえば、日本では、特許法29条1項柱書の規定に違反することとなってしまう。

また、

- クレイム案:「A剤とB剤を組み合わせた豊胸薬」

という「組み合わせ医薬」形式のクレイムにしたとしても、ピオグリタゾン事件の大阪地裁判決によれば、A剤とB剤を別々に投与する態様は「組み合わせ医薬」発明の技術的範囲に包含されないと判断されており、例えば、A剤とB剤との配合剤又はキットとして製造・販売する行為には権利が及ぶとしても、A剤とB剤を組み合せて使用することを目的としてA剤とB剤を別々に販売する行為には権利が及ばないのではないかという点は古くから指摘されている問題であった(2004.11.22 JPO 医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)(案))。

複数の医薬を組み合わせることにより「新しい効能・効果を発現させる方法」は、時間的要素を含む技術であり、本来、発明の本旨に従い「方法」の発明となり得るものであるが、現在は、「方法」の発明としては特許の対象となっていない。なお、複数の医薬の組合せを単一の医薬として使用する場合には、配合剤・組成物(合剤)といった物の発明として特許保護されるが、複数の医薬を別々に組み合せる発明については、特許をとれたとしてもその権利の及ぶ範囲に問題があり十分な保護を受けることができない。

ピオグリタゾン事件判決を受けて、南条氏はクレームドラフティングが権利行使の帰趨を分ける可能性を考察しており、医薬の組み合わせに特徴がある発明について「併用相手特定型単剤クレイム」を提唱している(南条雅裕「試練に立つ複数の医薬の組み合わせに特徴を有するイノヴェーションの権利保護」(パテント Vol.67, No.14, 別冊No.13, 2014))。

本件において、「併用相手特定型単剤クレイム」をドラフトするとしたら以下のようなものになろうか。

- クレイム案:「A剤と併用する、B剤を含有する豊胸薬」

- クレイム案:「B剤と併用する、A剤を含有する豊胸薬」

本件において、上記のような「併用相手特定型単剤クレイム」が存在していたとしたら、被告によるA剤又はB剤の製造行為が特許権の侵害であると問える可能性は高まったのではないだろうか。

(4)組み合わせの物と方法の狭間、医療と産業の狭間で

本稿は、本件(東京地裁令和4年(ワ)5905)において、「被告行為は、A剤とB剤を別々に投与するものだったとしても、『A剤とB剤を含有する組成物』をクレイムとする本件特許発明に係る特許権を侵害する」との主張に踏み込むための理屈を立てることは可能なのか(結論としては困難であった)、本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為が特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうかについての雑感を述べてきた。

被告行為への権利行使の難しさの根源は、医薬の組み合わせに特徴がある本件発明のクレイムが「物」(組成物)であったことと、被告の組み合わせ投与行為が医療行為であったことに尽きる。

特許法の解釈では、「医療行為」に相当する方法の発明は「産業上利用することができる発明」(特許法第29条1項柱書)には該当しないとして、特許適格は否定される(2002.04.11 東京高裁平成12年(行ケ)65)。

一般に、医薬の組み合わせに特徴がある発明には、配合剤、キットのほかに、別々の時間に又は別々の部位に投与して効果を発揮する態様も想定し得る。

そのような時間的・空間的プロセスという方法的要素を含む医薬用途発明を無理やり「物」というカテゴリーに書き換えさせることを出願人に強いている現在の特許法の解釈と運用は、真の発明の内容とクレイムに基づく権利の及ぶ範囲との間で「ねじれ」を生んでいる。

松任谷氏は、「本来方法に特徴を有する新用法・用量に関する発明を「物」の発明として保護することや、わずかな表現の違いによって医療行為を含まないものと見做す現行の審査実務は、極めてトリッキーで、発明の外延を不明確にするように思われる。」と指摘する(松任谷優子「医療関連発明の特許保護の在り方について」 医療と特許 : 医薬特許発明の保護と国民の生命・健康維持のための制度的寄与医療と特許(知的財産研究教育財団編・2017.4))。

医療行為に該当する方法の発明は特許適格性がないと判断した東京高裁判決から20年以上を経て、医療技術も大きく発展してきた現在において、本当に、特許法上「医療」と「産業」の発展を相容れないまま放置し続けても良いのだろうか。

医療産業の発達に寄与することを目的として、治療方法の特許性を原則認め、本当に必要な医師の治療行為は特許法69条で特許権の効力が及ばないことを明文化する法改正を再検討してほしいと個人的には願っている。

AIアシスタントたちのお喋り給湯室🍵

ミャオくん。2002年4月11日に、東京高裁で医療関連発明の特許適格性に関する判決がなされたのは知っているね。折しも、2002年1月に設置された知的財産戦略専門調査会で先端技術分野における知的財産保護・活用に関して、特にライフサイエンスについては、再生医療などの先端医療技術の特許化と関連する制度整備について検討し、知的財産戦略の中間まとめをしている真最中だったんだ。そこで同年7月には産構審特許制度小委員会で医療行為WGが設置され、医療行為に特許権を付与する法改正等の必要性について集中的な検討が始まったんだが、残念ながら方向性をまとめることができなかったんだ。

はい、ピポ先輩。議事録も読みましたが、なんだか議論が嚙み合ってませんね・・・。

その後、知的財産戦略本部に「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」が設置され、検討が引き継がれたんだ。しかし、医療方法、例えば本稿で議論した複数の医薬の組み合わせのような方法、を特許の対象とすべきであるとの意見が多くあった一方で、医行為との区別が運用上明確にできるか決めかねるという理由で、審査基準等で物の特許として扱うことを明確化する方向性となったんだ(2004.11.22 医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ))。

でも、地裁レベルとはいえ、組み合わせ薬の発明は「物の発明」ではなく「方法の発明」そのものであるといわざるを得ないと裁判所に言われちゃってますよ(記事)。

「本質は方法の発明でも「物」でクレイムできますよ~」と政府・特許庁は産業界に促しておきながら、裁判所では「発明の本質は「方法」だから権利行使できないよ」と判断されるなら何のための特許なんですか。せっかく頑張って発明して多額のお金も特許庁に支払って特許を取ったのに、ひどいですよ~。ピポ先輩~!

・・・

コメント